El doctor Catalepsio Máculas, siguiendo el ejemplo de

otros colegas de su ramo, no escatimó en gastos: el flamante acuario que su

consulta ostenta haría feliz al mismísimo Capitán Nemo. El acuario es de esos

grandes y suntuosos que se encuentran en las consultas de muchos psiquiatras.

La verdad sea dicha, a la pecera no le falta detalle, con su colorido

ecosistema, sus burbujitas y sutiles gorgoteos, sus plantas, corales, túneles y

escondrijos, sus tesoros y sus naufragios ya olvidados.

Váyase a saber por qué, se les supone – a los

acuarios, no a los psiquiatras – inductores de un efecto tranquilizador y

relajante en quienes los contemplan, nariz pegada al vidrio. Tal vez, especula

Máculas, sea porque dentro de sus cristales los acuarios encierran un

microcosmos de sueño, cuyo influjo nos hace retroceder a ese tiempo umbilical

en que vivíamos amnióticamente remojados, irresponsables, sin desvelos, todavía

sin conciencia de las asperezas de la vida ni de nuestra propia finitud. Y vean

si no es mala pata, justo cuando empezábamos a ser maestros consumados en

ese dolce far niente, llega la hora de nacer, la primera palmada en

el culo y el llanto, y a partir de ahí la cosa comienza a torcerse, como todo

el mundo sabe, o por lo menos intuye.

Piensa Catalepsio en algunos de sus pacientes, en los

angustiados, en los apesadumbrados crónicos, en los que no levantan cabeza. ¿De

dónde vienen tantos inexplicables complejos, tanta tristeza arraigada, tanto

perenne desasosiego? No de golpes, humillaciones o violaciones, en la mayoría

de los casos… Ni siquiera de vidas especialmente duras. No, no, el problema

debe estar antes, frecuentemente en ese túnel oscuro que desemboca

en la vida. Hay quien experimente un sufrimiento sobrehumano durante ese paso,

un padecimiento atroz que, por ser tan anterior a la memoria consciente y a la

experiencia verbal, nunca llegará a ser debidamente identificado, ni

eficazmente combatido. No puede sorprendernos, así, que se hable del trauma del

nacimiento, que debe ser semejante a lo que experimenta el pez fuera del agua:

un pánico a ese momento de tránsito, que se intuye irrespirable y fatal. E

incluso cuando se sobrevive, se nos queda el peso de ese miedo ciego y viscoso,

lastrándonos la existencia como una piedra atada al pie.

Habrá quien piense también, considera Máculas

regresando con la vista a su hermosa pecera, que la contemplación de los

pececitos puede disparar en nosotros alguna memoria biológica ancestral, que

nos recuerda que también nosotros (bueno, más bien nuestros tatarabuelos

cámbricos o devónicos) fuimos escamosos, escurridizos, y sobre todo, libres.

Claro que todo esto es palique y conjetura, y por ahí se quedará, vista la

dificultad de corroborar semejantes premisas de forma científica. Sea como

fuere, Catalepsio está exultante con su acuario, y ya ha comenzado a notar los

efectos benéficos de su flamante adquisición entre sus clientes.

A veces, sin embargo, las causas mejor intencionadas

pueden también producir los más perversos efectos, como veremos en el caso de

este nuevo paciente, el último de la tarde, de nombre Gregorio. Hoy, la

contemplación de este oceanito doméstico ha venido causando gran turbación al

bueno de Gregorio, desde el comienzo de la sesión.

Tras los saludos y galanterías iniciales, afables,

aunque más bien impersonales, el doctor Catalepsio ha pronunciado su

habitual “Siéntese, por favor. En seguida estoy con usted”. El nuevo paciente,

aparentemente tan pancho mientras el doctor Máculas se prepara parar rellenar

los datos personales de su ficha clínica, se arremanga con parsimonia, se

levanta, camina hacia el acuario y, subiéndose a una silla cercana, introduce

en él su brazo derecho, provocando, literalmente, una onda de alarma entre sus

escurridizos y exclusivos habitantes.

No, no es nada común que una relación psiquiatra/paciente

se inicie con una estampa como esta. Sin embargo, ahí lo tienen a Gregorio,

subido a la silla, con el brazo sumergido entre corales, el rostro inexpresivo,

mirando al médico y sin saber qué hacer. Verdaderamente, la instantánea se

parece más al fragmento deshilachado de un sueño que a una situación salida de

ese magma al que convencionalmente llamamos vida real.

El médico no había dado mayor importancia al hecho de

que su paciente se levantase, acostumbrado como está a la fascinación que la

colorida biodiversidad de su acuario ejerce sobre sus clientes, especialmente

durante la primera consulta. Pero tras oír un chapoteo inusual, levanta su

cabeza Catalepsio, para encontrar el insólito cuadro. Máculas, que a veces se

permite pensar que ya lo ha visto todo, abre mucho sus ojos y un poquito la

boca, y durante un instante se asemeja mucho a uno de los habitantes de su

lujosa pecera.

“¡Pero-hombre-por-favor, sáqueme esa manaza de ahí,

que todavía le va a provocar un infarto múltiple a mi exótica y valiosísima

población piscícola!”, vocifera Catalepsio, habituado a tratar a sus pacientes

sin miramientos, siempre que es necesario. Gregorio, sin embargo, permanece

estático, diríase pétreo, fosilizado como un trilobites. “¡Que le digo que

quite usted el brazo de ahí, recorcho! ¿Pero es que se cree usted que aquí se

viene a pescar, leñe?”

“Ya, ya, doctor, le ruego que me perdone, no sabe cómo

lo siento… No se preocupe con sus peces… lejos de mí la intención de hacerles

ningún daño… ¡Ay, qué vergüenza!”. A pesar de las disculpas, Gregorio no parece

hacer ningún esfuerzo por retirar su intempestiva zarpa del tanque. La verdad

es que intentar lo intenta, pero simplemente, no lo consigue. Se limita a mirar

su propia mano como si fuese ajena, a través del vidrio. Es como si necesitase

algo más que su mera voluntad para sacarla de allí.

Gregorio no tiene el aire de ser ningún agitador,

piensa Máculas, y parece genuinamente compungido: “Le reitero mis disculpas,

doctor… créame que este es un momento de lo más embarazoso para mí… pero le

ruego que repare en esta situación porque, a pesar de impropia,

inoportuna e indeseable, puede venir bien al caso para ilustrar in

loco mi patología. Verá… son precisamente comportamientos como éste

los que me traen a su consulta…”. Mientras habla, Gregorio contempla incrédulo

su manaza, grotescamente agigantada por el vidrio de aumento.

El pobre Catalepsio cierra los ojos y se cubre la cara

con las manos, intentando esconder de su cliente un pensamiento fatalista, casi

una imprecación, que le recorre la mente: “¿Pero por qué me tienen que

tocar a mí los tipos más raros, señor-bendito-dios-todopoderoso?… ¿Por qué a

mí?” Después abre los ojos, respira profundamente e intenta

recomponerse: “Espero vehementemente, señor…”

“Samsa, Gregorio Sams…”, intenta completar el otro

desde lo alto de la silla.

El nombre de su nuevo cliente le dice algo, pero

Máculas continúa: “… Señor Gregorio… Decía que espero, por lo menos, que se

haya lavado usted bien… ¿Sabe que algunas de las especies de ese acuario son

extremamente vulnerables, y no resisten la más mínima contaminación de su medio

acuático? Puede no parecerlo, pero ha ido a meter usted la mano en un pequeño

microhábitat donde no falta ni sobra nada… Ni se imagina el trabajo que me da

mantener a esos pececillos vivitos y coleando… Especialmente la familia

de carassius auratus raros, cuyo precio hace honor a su nombre, le

aseguro… Y ahora, si me hace el favor…”

“… Por ese lado no creo que deba preocuparse, doctor.

Soy un individuo anormalmente aséptico, higienizado, casi diría esterilizado…

Tanto es así, que esa involuntaria compulsión mía por la limpieza ya me ha

costado un matrimonio y varias amistades…”

“Vaya… Pues si no le importa que le diga, no me

extraña en absoluto, si tiene usted la costumbre de meter la mano en sitios tan

manifiestamente inapropiados como este… En fin… ¿me permite que le ayude?”.

Catalepsio se levanta, camina en dirección a Gregorio sin aparentar prisa, se

sube a otra silla, y ayuda suavemente a su paciente a retirar la mano de su

particular naufragio. En el futuro, juntos habrán de prorrumpir muchas veces en

estentóreas carcajadas al recordar esta escena.

Los peces les contemplan, seguramente aliviados. “Así,

muy bien… ¿Ve? ¡Ya está!”.

Psiquiatra y paciente se sonríen con franqueza. Al

menos, no puede decirse que este no sea un comienzo original, e incluso

prometedor, para una relación humana. Catalepsio le alcanza una toallita a

Gregorio.

“Ahora siéntese aquí tranquilo, olvídese de mis peces un rato, y

vamos a conversar, si le parece… sobre lo que le trae aquí”. El doctor echa una

ojeada furtiva a sus pececitos, intentando descubrir si ya habrá que lamentar

alguna baja, por contaminación de las hiperesterilizadas aguas.

“¿Usted cree que esto mío tendrá cura, doctor?”

“Hombre, antes de responder, tendremos que saber qué

es esto suyo, exactamente. ¿Por qué no empieza usted contándome por

qué ha decidido venir a mi consulta, y por qué cree que ha hecho lo que acaba

de hacer?”

“Verá, doctor… No querría que pensase que soy un freak…

Claro que tengo mis cosas, como todo el mundo, pero me considero un ser

corriente, vaya… Tengo un trabajo, me conduzco de forma normal la mayor parte

del tiempo; mi discurso creo que es coherente, y no dejo de ser consciente de

mis actos, incluso cuando ellos me colocan en este género de tesituras…”

“O sea que esto es un comportamiento

repetido… Aparte del peregrino episodio de hoy con mi pecera, ha tenido otros…

similares”.

“Pues mire, sí, doctor. Además, yo diría que es

compulsivo, porque no los puedo evitar, ya me vio usted. Meto la pata, la mano,

o lo que sea, y ahí la dejo hasta que alguien viene a sacarme del lío…”.

“Extraordinario…”

“Desde que entré y vi su pecera, sabía perfectamente

que no podría evitarlo. Y lo peor es que me doy cuenta de todo. Es a la vez

deliberado e inevitable… Ahora por ejemplo, me arremangué, me levanté, y metí

la mano ahí dentro. Tuve conciencia completa de todo, y a pesar de ser el

primero en querer salir de la situación, no conseguía sacar el brazo de allí…

Le agradezco de verdad su ayuda y comprensión… No sabe las vergüenzas que

paso…”

“Claro, claro, de nada. Vaya. Cuénteme más situaciones

de esas suyas, se lo ruego…”

“Pues mire, la semana pasada fue el colmo, y por eso

me decidí de una vez a pedir la consulta. Ya no me pasaba hacía varios meses.

Estaba tan ricamente en una marisquería de mi barrio, esperando mi comida con

una amiga, cuando de repente fui irresistiblemente atraído por el tanque donde

mantienen vivas a las langostas y los centollos, hasta la hora de la cocedura

final. Metí los dos brazos en el tanque… Menudos se pusieron los bichos… mire,

todavía tengo las marcas de las pinzas…”.

“¿Metió usted los brazos donde las langostas? Madre

mía… Encontraría usted graves dificultades para explicar a los empleados del

restaurante su extraño comportamiento, supongo…”

“Y que lo diga… Casi que en estas situaciones prefiero

no explicar nada, porque sólo empeora la cosa… No nos echaron porque ya

habíamos pedido la comida, y prefirieron dejarnos comer y pagar, pero me

miraban con mucho recelo, como si yo fuese un activista de la Liga

Revolucionaria para la Liberación de los Crustáceos… Pusieron a un

camarero allí plantado para custodiar los animalitos en caso de que me diese

por reincidir…”

“Caramba… ¿Y su amiga, como reaccionó?”

“Sin problema… Ella ya me conoce bien. Fue ella la que

ayudó a sosegar los ánimos…”

“Ya... O sea que todas estas situaciones tienen en

común una inmersión, al menos parcial, de sus extremidades, y siempre, por lo

que entiendo, en lugares flagrantemente inadecuados…”.

“Pues sí… y a veces ni siquiera puedo evitar meterme

de cuerpo entero…”

“¡Caramba! Una especie de compulsión acuática,

desenfrenada pero consciente… ¿Se acuerda usted cuando comenzaron estos

episodios?”

“Pues sí, mire, hace tres años, en un viaje a Roma con

mi exmujer… Acabé en el cuartel de la policía, por segunda vez en tres días...

después de meterme en la Fontana di Trevi, con ropa y todo”.

“¿En la Fontana di Trevi? ¿De verdad…?”

Catalepsio sonríe, y su mirada vuela, soñadora, en el tiempo. “Perdone… Es que

eso que me cuenta me hizo recordar a Anita Ekberg y su célebre escena con Marcello

Mastroianni, en La Dolce Vita… ¿No fue en esa misma fuente?” El

médico, todavía desorientado sobre la naturaleza de estas involuntarias

abluciones de Gregorio, decide continuar la conversación de modo informal,

intentando hacer acopio de datos que le puedan conducir a un diagnóstico.

“Es verdad,

¡qué bonita, doctor! ¡Una escena deliciosa…! Opino que esa fuente debería ser

rebautizada como Fontana di Anita e Marcello, ¿no le parece?

Puestos a ensalzar a los clásicos, ¿no son ellos más bellos y clásicos que

Afrodita, Neptuno y toda la corte del Olimpo, juntos?”

“Muy bien visto, sí señor. Le secundo completamente…

Cuente con mi firma para todo lo que tenga que ver con santificar a la Ekberg…

Considéreme, en ese aspecto, un activista combatiente…”

Gregorio sonríe gozoso, animado por la sintonía que

recibe de su médico, y también se deja llevar un poquito por el recuerdo.

“¡Ay…! Después de ver esa película, la señorita Ekberg formó parte de mis

sueños de adolescente durante años… Todavía hoy, alguna vez… Nunca me cansaré de

ver esa escena…”

Catalepsio ríe. “¡Cómo le comprendo, señor Gregorio!

Habrá pocas cosas más bellas en la historia del cine que esa escena de la fuente…

Y si se acuerda bien, ella llamaba a Mastroianni por su nombre real… Marcello, cuando

lo reclama para que se junte a ella en la fuente… ¡Ay, qué delicia, y si me lo

permite, qué momento inmortal de erotismo…!”

“¡Sí, sí… y cuando él entra y llega a la altura de

ella, Anita le pone unas gotitas de agua en la cabeza, como bautizándolo… solo

que es el más pagano, beodo y carnal de todos los bautismos…”

“¡Vaya que sí! Puestos a recibir sacramentos, yo

también me quedo con la Fontana y con la sacerdotisa Anita…

¡Qué maravilla!...”

“Vaya que sí, doctor…”

“Veo con regocijo que es usted un felliniano devoto…

Pues ya que sacamos a colación La Dolce Vita, me viene a la memoria

esta otra escena, también de Fellini… A ver si me adivina usted de qué

película…”. El reloj de la consulta para. Aquí sólo hay ya dos hombres-niños,

jugando.

“A ver, a ver, apuesto a que la acierto… El cine de

Fellini debe de ser la gran otra compulsión de mi vida…”, desafía Gregorio,

contento como un niño.

“Pues veamos… aquí la dama es bastante menos

sofisticada, aunque no menos voluptuosa que Anita, y hace alarde de una fachada

todavía más opulenta, pectoralmente hablando, la cual exterioriza

ostensiblemente, exhibiendo una lascivia rayana en la procacidad, en una escena

en la que inicia a un adolescente del pueblo en las andanzas sexuales…”

“¡Claro que sí…! Se refiere usted a la célebre escena de la estanquera lúbrica de Amarcord…! Maria

Antonietta Beluzzi, si la memoria no me falla…”. Gregorio está tan

entusiasmado, que parece haberse olvidado de sus acuáticos apremios.

“Sublime… El pobre muchacho casi se asfixiaba en medio de toda

aquella exuberancia… Después de una experiencia iniciática tan

efusiva, sólo restan dos caminos: el seminario o una deliciosa vida

de disolución... Espero que el ragazzo haya optado por

esta última”.

“Estoy de acuerdo... Dentro de los óbitos por asfixia,

este sería uno de los más dulces, me atrevo a conjeturar… Asfixia por asfixia,

mejor sofocarse en medio de aquel busto magnífico y no en el ambiente santurrón

y opresivo de su familia y de su aldea, ¿no cree?”. Catalepsio ya visita con el

humor esos rincones de confianza que preludian las buenas amistades.

“Sin sombra de duda, doctor… Siempre me ha parecido

que una vida sin sus momentos de exceso, de exuberancia, de desafío, incluso de

grotesco, es como un regalo desaprovechado…”

“Y que lo diga, Gregorio…”

“… Eso es lo que yo creo que Marcello y Anita nos

enseñan desde esa Fontana bellísima ¿no? Es el

abandonarse, el saber ver la belleza y fundirse a tiempo en ella, ser

parte de la fuente, como aquellos dos supieron ser, mientras todavía es de

noche y el agua brota de sus adentros… No dejar siempre que la compostura, la

llamada buena educación, se lleven siempre la mejor parte… Los

italianos entendieron siempre eso, me parece, y Fellini mejor que ninguno...”.

Gregorio sonríe, pícaro. “Vea si admiro a don Federico, que hasta llamé Fellini a

mi gatito…”

“Muy bueno… No podría pensar en un bautismo más

apropiado para un minino… Y déjeme decirle que subscribo todo lo que ha dicho

ahora mismo. Demuestra usted gran intuición y perspicacia como contemplador de

la belleza, y sospecho también, para los asuntos de la vida… Vamos, que tiene

usted más razón que un santo…”

“Me alegro de que esté usted de acuerdo, doctor… Y

ahora que habla de santos y santurrones... O sea, volviendo, si me lo permite,

a nuestro viaje a Roma y a mi involuntario baño público… después de mi

inmersión en la Fontana di Trevi, salir del cuartel fue complicado,

porque ya me habían fichado dos días antes en el Vaticano…”

“¿Fichado? Cielo santo… No me diga que ya había armado

otro escándalo en el Vaticano…”

“Pues sí… lo de la Fontana di

Trevi vino dos días después de haber hecho lo mismo en una de las

fuentes de la Plaza de San Pedro, ahí delante de las pontificias narices del

mismísimo papa, literalmente. Imagínese, me dio por meterme en una de las

fuentes al lado del obelisco, y justo durante uno de esos mítines

multitudinarios que él hace desde el balcón, y al cual mi mujer insistió

vivamente en asistir, a pesar de mis muchas reticencias…

“¡Pero hombre de Dios…! ¡Con la Iglesia hemos topao…!”

Catalepsio ríe, anteviendo la escena. “¿Imitando a la Ekberg en el Vaticano,

también? ¿Pero es que no se arredra usted ante nada?”

“Ya ve… No se imagina el lío que se armó… Yo ya me

había metido, y no conseguía salir solito, ahí en pleno centro de la fuente… De

repente abrí los ojos y vi que estaba rodeado de veinte guardias suizos, lanzas

en ristre, gritándome que saliese de la fuente con las manos en la cabeza…

Poner las manos en la cabeza sí conseguí, con algún esfuerzo… pero salir de la

fuente sin ayuda, eso fue completamente imposible, como usted ya está en

condiciones de entender…”

“Pero ¿qué me dice? ¿En serio?” Catalepsio ya ha

perdido hace rato el porte doctoral, y no renuncia a la risa que se filtra,

cristalina, abierta, entre los placeres de la conversación.

“Y tan en serio… menudos eran… Fíjese que engañan los

tipos, vestidos así como alabarderos, y ociosos como están normalmente… parecen

soldados figurantes de un drama de Shakespeare, de esos que tienen como mucho

un parlamento cortito en tres horas de teatro… Pero cuando hay bronca, se ponen

brutos que parecen marines americanos o de esos de los cuerpos de intervención…

¡Qué bestias los tíos! Los debe entrenar la CIA, por lo menos… Con esas lanzas

apuntándome, llegué a pensar que iban a hacer una brocheta Il Bosco de

tamaño natural conmigo…”

Catalepsio ríe con ganas. Quiere dosificar la escena y

la risa, hacerlas durar. “¿Sabía que para ser guardias suizos deben ser suizos

de verdad, y además solteros y católicos…? Ah, y deben jurar que arriesgarán la

vida para defender la integridad del papa…”

“… Jesús bendito... Deben haber llegado a la

conclusión de que sólo en Suiza podrían encontrar gente tan aburrida. Es seguro

que tendrán graves problemas de reclutamiento… No consigo imaginar un perfil

personal más tedioso… Me gustaría leer el currículum vitae de

los nuevos candidatos… Debe ser un somnífero de lo más eficaz”.

“…Y sí, me consta que los entrenan en serio. Ya

leí en algún sitio que se saben manejar bastante bien con fusiles de asalto y

con explosivos, y son peritos en tácticas militares. Así que ya ve… Tiene usted

suerte de poder contarlo… Pero prosiga, por favor… hacía tiempo que no me reía

tanto…”

“Sí, sí, engañan los tipos... Uno mira para ellos, y

parece que solo piensan en queso y en relojes, pero luego mire... Bueno, el

caso es que al papa le mandaron parar el discurso, y lo metieron para dentro, a

cubierto de francotiradores. Deben haber pensado que yo era un loco turco matapapas,

y que quizá mi remojón podría ser una maniobra de distracción coordinada antes

de un atentado, o algo así…”

“Si Jesús hubiera tenido un cuerpo de seguridad así de

eficaz, mejor le hubiera ido con Poncio y demás romanos…”

“Ya le digo… Entretanto, los peregrinos, viéndose

súbitamente privados de tan esperado evento, se volvieron contra mí con saña de

cruzados del santo grial… Casi que me alegré de tener a los guardias alrededor…

¿Se imagina lo que es ser abucheado por media reserva espiritual de occidente?

Nada tranquilizador, le aseguro…”

“Terrible, supongo… Debe ser usted muy conocido en

Italia, después de todas estas algarabías…”

“Calle, calle… Mi imagen en remojo, a punto de ser

ensartado por los guardias suizos, debe estar en los videos de vacaciones de

más de tres mil japoneses. Pueden haberse quedado sin papa ese día, pero igual

tuvieron derecho a su espectáculo… Bueno, al final tuvieron que meterse cuatro

guardias suizos en la fuente para sacarme, a golpe de alabarda. No les gustó

nada tener que mojarse… El agua les debió arruinar el plisado primoroso de las

polainas... Por eso creo que me dieron el tratamiento que reservan para los

terroristas sarracenos: nariz en la piedra de la plaza, muchos gritos

intimidatorios, brazos atrás, bien retorciditos, alguna patada en los riñones

para que no se me ocurriera moverme… Después de ser prendido y esposado, lo

peor no fueron los abucheos indignadísimos de todo el orbe católico allí

concentrado, ni los espontáneos vivas al papa, por haber sobrevivido

heroicamente a lo que todos creían ser un nuevo ataque contra su vida… No, lo

peor fue la severísima mirada de mi mujer… Imagínese que el sueño de toda su

vida era estar allí, a escasos doscientos metros del papa, recibiendo de él

toda la gracia divina posible. Maria Angustias nunca me perdonó que yo

interrumpiese el discurso políglota y ulterior bendición general de Ratzinger…”

“Pero hombre, ¿no le explicó usted a su mujer que sus

inmersiones eran debidas a una compulsión involuntaria?

“Uff, usted no sabe lo difícil que es hacerse entender

delante de un católico ofuscado… Ella, que no convivía bien con mi escepticismo

natural, creyó que lo había hecho para reírme de ella y de sus creencias, y no

había manera de sacarla de ahí...”

“No, si ya… A veces, algunos católicos dejan mucho que

desear a la hora de ejercitar in loco esa comprensión y perdón que

con tanta fruición predican…”

“Y que lo diga doctor, qué bronca… E imagínese cuando,

como ya le he contado, dos días después, me pasó lo mismo en la Fontana

di Trevi, arruinando otro día de vacaciones… Me pusieron una multa que ni

le cuento… Nos quedamos sin dinero para pagar el hotel, y tuvimos que adelantar

el regreso… Menos mal que se metió la embajada para ayudar, que si no...

También sospecho que nos pagaron el billete para verse libres de nosotros lo

antes posible… El incidente en el Vaticano fue peliagudo de resolver… Hasta que

el embajador español consiguió convencerles de que yo no era miembro de ninguna

célula terrorista, sino un vulgar médico forense de Teruel… Bueno, resumiendo,

en el avión de vuelta, mi mujer ni me habló, pero parecía que ya tenía la

palabra DIVORCIO escrita en la frente…”.

“Vaya, lo siento de veras…”

“Pues mire, doctor, sí y no... A veces pienso que fue

mejor así, la verdad es que yo ya no aguantaba mucho más tanta mojigatería… La

idea de ir a Roma fue de ella, y el tiempo que allí estuvimos se nos fue todo

en ver iglesias y papas… Ya estaba negro yo, con la cantidad de cosas más

interesantes que hay por allí… Y ella, que no podíamos dejar de ver la

iglesia de san-no-sé-quién o la tumba de santa-no-sé-cuántas… Yo fui a todo

dócilmente, pero la verdad ya estaba hasta aquí de milagros y santitos ¿Sabe lo

que le quiero decir? Cuando, como es mi caso, no se cree en estas historias, es

difícil convivir con alguien cuya vida se fundamenta completamente en ellas…

Uno puede decir que respeta las creencias de los otros, pero

en el fondo, si soy completamente sincero, me estoy riendo de todo eso por lo

bajini, qué quiere que le diga…”

“Le comprendo, amigo Gregorio, le comprendo…”

“… Yo admito que lo mío con los remojones sea un poco

extraño, pero mire que creer en arcángeles anunciadores, madres vírgenes que

ascienden al cielo, o en la resurrección de los fiambres… eso sí que me parece

de locos, aquí entre nosotros…”

“Amén, Gregorio, amén… Yo también soy de los que creen

apenas en lo evidente, y se contentan con eso. Lo evidente ya es

suficientemente maravilloso ¿no?”

“Usted lo ha dicho, doctor, usted lo ha dicho… A mí se

me va la cabeza con lo evidente, como una buena puesta de sol… ¿Cuál es la

necesidad de pedirle peras al olmo?”

“En mi opinión, no es apenas el hecho de creer o no

creer… Además es que muchas actitudes que adoptamos en nuestras vidas giran en

torno al hecho de tener o no fe en algo ulterior… Hay quien se pase la vida sin

darse un único placer, sólo porque está esperando darse una jartá

cuando por fin llegue al cielo… Una actitud temerariamente anticientífica,

poco saludable, y bastante infeliz, en mi modesta opinión…”

“¡Exactamente…! Muchas personas así creen ser más

espirituales, aunque a mí lo que me parecen es eximios ejemplos de pobreza

de espíritu… Pues eso, que yo ya me estaba hartando de tanta

beatería”.

“¿Fue usted educado como católico, si me permite la

pregunta?”

“Pues sí, y de la forma más estricta… Pero debo tener

el escepticismo circulando por mis venas, porque, ya en la altura de la primera

comunión, me acuerdo que opuse seria resistencia… Y cuando llegó la confirmación,

ahí ya me planté y me salí del club, para gran dolor de mis padres y de la

única abuela que me quedaba viva, pobrecita…”

“O sea, empezó a pensar con su cabecita, y dejó de

comulgar, valga la expresión, con ruedas de molino… Muy interesante… Y dígame…

¿Hay alguna otra experiencia negativa relativa a su toma de postura vital en

esta materialista materia?

“Pues mire, sí… Me cuesta todavía hablar de ello, pero

en el colegio de curas donde me mandaron mis padres tuve… bueno… uno de los

padres abusó sexualmente de mí durante varios años… de los siete a los once,

creo… Ya sabe, se las arreglaban muy bien para hacernos sentir culpa y

vergüenza, así que nunca me atreví a decir nada, pensando que al final me la

cargaría yo… y la cosa siguió… Aquel cura era realmente asqueroso… Han pasado

treinta y pico años y créame, todavía le daría un buen repaso de hostias si se

me cruzase un día por la calle”.

“Natural. Hasta yo le daría, y no fue a mí a quien

violó… Cómo lo lamento, todo eso… Ni se imagina usted la cantidad de pacientes

que me cuentan historias parecidas… Gente destruída por dentro. Totalmente

fragmentada. Pero usted, por lo que me parece, sí que ha conseguido

levantar la cabeza y seguir caminando. Le felicito por ello... Muchos no llegan

a caminar erguidos nunca más, a pesar de la ayuda… Y no es sólo aquí, es

en tantos países… Irlanda, USA, Alemania, Bélgica… hasta Holanda…”

“Sí, leo mucho sobre eso. Pertenezco a una asociación

internacional de víctimas… Pero no se imagina cómo es de difícil desenmascarar

a esos degenerados… Se organizan bien y se encubren unos a otros con admirable

espíritu corporativo, comenzando por los que están más arriba…”

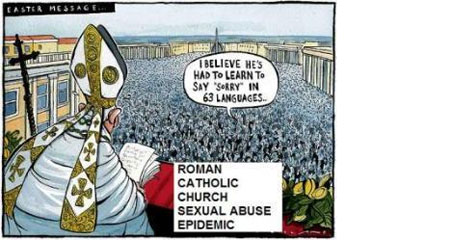

“Su amigo Ratzinger, sin ir más lejos…”

“El mismo que viste y encubre…”

“Mire, Gregorio…”

“Dígame…”

“… Voy a ser sincero con usted… Usted es un hombre

culto, dueño de una visión muy propia de la vida. No tengo ni idea de lo que

pueda ser ese problema suyo de chapotear en lugares inapropiados. Nunca oí nada

parecido..”.

“Ya…”

“… Podría decirle que lo suyo tiene que ver con una

aversión simbólica a la pila bautismal, provocada por un pasado traumático.

Podría sugerirle un tratamiento prolongado de cuarenta visitas o más y quedarme

con su dinero…”

“Ya veo… le sigo…”

“… Igual le fundamentaba en tres minutos que lo que

usted ha forjado inconscientemente en su psique es una especie de

escenificación pagana del sacramento, una descristianización si me entiende, en

la cual el efecto de inadecuación social genera fuerzas reactivas que intentan

bloquear el recuerdo consciente de los daños causados por ese cura baboso que

abusó de usted, de forma a que usted pueda funcionar más o menos normalmente…”

“Ya veo que no le falta labia, no…”

“… Podía llevarle a usted a visitar regresivamente

esas épocas de su vida… Pero la verdad es que ni yo tengo mucha fe en esas

explicaciones. Mire que no digo que no puedan ser ciertas… Quizá podríamos

sacar algo en claro, pero me da que lo más probable es que no. Me parece usted

una persona muy inteligente, y además me cae francamente bien…, así que mejor

preferiría no cobrarle esta visita…”

“Pero doctor, no puedo perm…”

“… e invitarle a una buena cena en un

restaurante cualquiera, uno que usted elija… Mejor que no sea ni una

marisquería ni un vivero de salmones, para que tengamos una cena tranquilita y

seca… Y ¿quién sabe? Charlando, charlando, ¿quién le dice a usted que no

encontramos la solución a sus chapoteos, sin buscarla? Tal vez pueda ser su

amigo, pero dudo que pueda ser su médico, muy sinceramente..."

“Pues acepto encantado, doctor… aunque eso de la

aversión al bautismo me sonaba requetebién… Yo también me lo estoy pasando pipa

charlando con usted. ¿Qué le parece un nuevo asador argentino que han abierto

aquí en la esquina, adecuadamente llamado La Tentación de la Carne?

Tiene una pinta estupenda… pero le aviso ya que la cuenta es mía… Es lo mínimo

que puedo hacer después de tanta amabilidad, y para compensarle a usted por el

susto que les he dado a sus pobres pececitos…”

“… Está bien, hombre de Dios, le acepto por esta vez… ¿Tentación

de la Carne, dice usted…? Pues no estoy yo con ganas de resistirme, no…

¡Vamos a eso!”

Salen de la consulta. Máculas se despide de la

enfermera hasta el lunes. La enfermera se extraña de ver paciente y doctor

salir al mismo tiempo, y además sin que el paciente haya satisfecho el importe

de la visita. Ya en el ascensor, Gregorio y Catalepsio se miran en silencio,

sintiendo ambos que están transponiendo los estrechos límites del consultorio,

y adentrándose en otro lugar, un espacio que ninguno de ellos conoce todavía.

Se sienten por breves segundos como peces fuera del agua, aunque también

reconfortados por la comunicación que acaban de compartir, y por el

vislumbre de una amistad bien posible.

Máculas rompe el silencio mientras se encaminan para

el asador. “¿Sabe? Ahora en serio, estoy pensando que ese problema suyo

desaparecía en un santiamén con una buena apostasía…”

“¿Qué quiere decir?”

“Pues eso, hombre… Usted, para las cuentas de su

estimado Ratzinger y su curia romana, sigue siendo parte de la gran familia

católica, ¿no?”

“Bueno, si se refiere a eso de ser bautizado, claro,

pero usando sus propias palabras, hace cuarenta años que no comulgo, ni con

hostias, ni con ruedas de molino…”

Entran y se sientan en una mesa al fondo, bastante

tranquila.

“Ya, ya. De todos modos, cuando hablo de apostatar, me

refiero al significado profundo de desvincularse formalmente de esta religión”

“Ah… No le sigo muy bien, ahora…”

“¿No le parece que hay algo de perverso en que alguien

que ha sufrido los efectos de una educación represiva, incluyendo abusos

sexuales, continúe formando parte del mismo organismo que le infligió el daño?”

“Pues ahora que lo dice…”

“Es como un judío superviviente de Auschwitz que

perteneciese a la Asociación de Amigos de

las SS…”

“Pues sí, la verdad…”

“De ahí la importancia de la apostasía, como un modo

de erradicar simbólicamente la conexión con su pasado católico… ¿comprende?”

“Creo que sí... Quiere decir pasar a ser oficialmente

una oveja descarriada, un infiel con título, oficio y beneficio… No crea, la

idea me agrada sobremanera..."

“Sí… aunque espero que apostatar obre en usted un

efecto más profundo, más allá de la mera oficialidad administrativa… Si le

parece bien, podemos comenzar por ahí…”

Las carnes y sus acompañamientos llegan, y los nuevos

amigos sucumben sin gran resistencia a las tentaciones que se despliegan en la

mesa. Juegan con las palabras "sucumbir", "suculencia", y

"súcubo", y con “apóstol” y “apóstata”, se extravían nuevamente en

sus carnales rememoraciones de Anita y Maria Antonietta. Liban repetidamente,

los vapores del Rioja los elevan, y aunque no pierden los papeles, dejan que

los placeres de la risa y el juego se hagan un buen nidito en sus espíritus.

Mañana Gregorio se dirigirá a su antigua parroquia, y

tramitará su apostasía con un párroco viejo y malhumorado, que le mirará con

desconfianza, y fingirá no entender nada de estos trámites del diablo. "No

se deja de ser hijo de Dios así como así, ¿qué se piensa?", le soltará el

cura, impaciente. Gregorio le explicará, paciente, que la Iglesia dejó hace

tiempo de ser el centro de la vida, y que ahora las personas tienen derechos

civiles, y muchas hasta piensan ellas solitas, sin ayuda de catecismos. En

suma, le explicará la legalidad, el proceso. El cura seguirá sin querer colaborar.

"Si usted prefiere, me pongo en la puerta del obispado a blasfemar con mis

amigos; le advierto que se nos da requetebién… Pero me parece que así, con el

formulario y la firma del obispo es mejor, como más civilizado ¿no? Usted

mismo".

El párroco le aceptará la documentación a

regañadientes, pero le despedirá con cajas destempladas, despotricando de la

ola de materialismo que lo envenena todo. Gregorio se preguntará si el clérigo

no tendrá también en su hoja de servicios algunos abusos a menores. Antes de

transpasar la puerta de la sacristía, pregunta Gregorio, de sopetón:

"Dígame, padre... ¿por casualidad conoce usted al padre Gonorreo, antiguo

profesor del Colegio de la Sagrada Porra, este de aquí al lado? Calculo que

debe tener su edad, más o menos... Le pregunto porque fue mi profesor, y me

gustaría hacerle una visita..." El cura presiente algo, y sólo responde

que el padre Gonorreo está jubilado y volvió a La Rioja con una tía suya, y que

no tiene su contacto. "Bueno, qué pena... Si alguna vez lo ve o le

escribe, dígale de mi parte que es un tarado y un sinvergüenza, ¿me hace usted

el favor? Él se acordará de mí, seguro... Claro, siempre que esa acentuada

tendencia para el onanismo compulsivo que le recuerdo no le haya secado el

bulbo raquídeo, acarreándole una amnesia galopante". Al salir de la

sacristía, contemplará Gregorio con ojos nuevos el altar, las imágenes, el

sagrario, y la pila bautismal. Respirará profundamente, como libre de un peso

antiguo.

Por la tarde, Catalepsio le llamará para invitarle a

cenar en su casa. Gregorio aceptará encantado, y llevará flores. Cenarán comida

italiana primorosamente cocinada por Catalepsio, sin faltar ni un detalle.

Juntos verán La Dolce Vita y Amarcord en el fantástico Home Cinema de Catalepsio. Ambos se

emocionarán una vez más, viendo pasear a Anita por la noche romana, con un

gatito pequeñito y lindísimo en la cabeza, mientras Marcello busca (y

encuentra) un vasito de leche por la vecindad, para alimentarlo. Cuando ella

exclama asombrada “Oh my goodness!”,

sostienen la respiración, porque ambos saben que en el fotograma siguiente

aparecerá la Fontana, así de sopetón, en toda su desnuda

monumentalidad.

Catalepsio parará la película justo ahí, y Gregorio

dirá “Es así de verdad, Roma… Uno va andando tan tranquilo, y de repente se da

de narices con la belleza al doblar cualquier esquina…”. Y Catalepsio

responderá, mirándole a los ojos, “Sí... Uno no sabe si Fellini humanizó la

fuente, o si monumentalizó a Anita… pero ciertamente hacen un bellísimo

conjunto...”. Y aunque ambos estarán con lágrimas en los ojos, no tendrán

ningún problema para continuar a bromear. “Pues yo me inclino por lo de que

humanizó la fuente, porque Anita ya estaba monumentalizada antes de hacer

el casting…”.

En el final de la velada, Catalepsio acompañará a

Gregorio hasta la calle, y allí le despedirá con un abrazo caluroso, en vez del

acostumbrado apretón de manos. Lo que Gregorio sentirá en esos instantes entre

los brazos de Catalepsio es difícil de definir, como también será difícil de

comprender para él mismo.

Ciertamente, se encontrarán nuevamente el domingo. Tal

vez ambos se sentirán, por primera vez en sus vidas, como peces en el agua.

No comments:

Post a Comment

Leave your commentary. Thanks!